氣候變遷科普知識

氣候變遷(Climate Change)

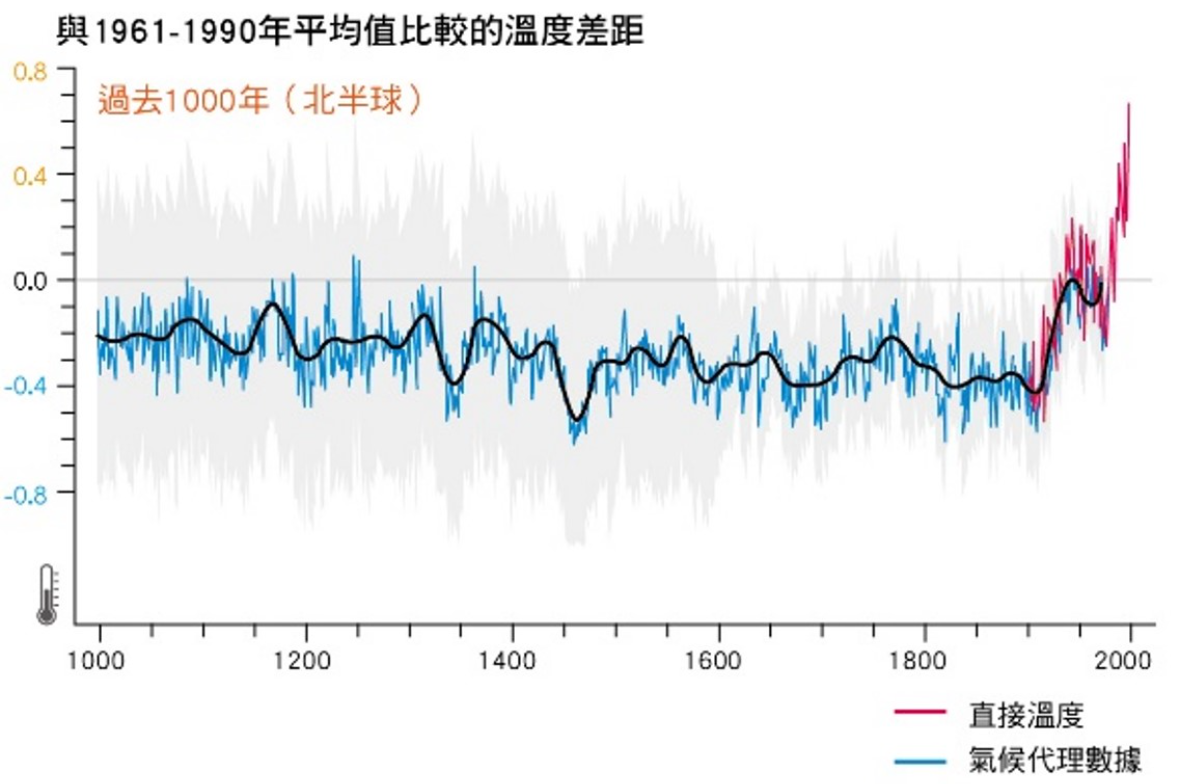

地球誕生至今發生多次氣候變遷,主因包括太陽活動、火山活動或地球軌道變化等。然而,近百年內人們可觀察到的氣候變遷,科學家可確定是由人類活動排放的溫室氣體造成。圖一顯示地球千年左右的歷史均溫變化,近百年內的溫度明顯大幅上升,即對應工業化時代(約1750年)後的時間。

圖一、地球過去1,000年的溫度差距(改繪自:IPCC, Climate Change 2001: Synthesis Report, 2001)

溫室效應(Greenhouse effect)

地球的大氣層中含有相當濃度的溫室氣體,能吸收地表放射的紅外線輻射,產生溫室效應,讓地表均溫保持在15°C以上,也創造了適合生物生存的環境。大氣層宛如一個超大型溫室為地球表面「保溫」。如果地球大氣層沒有溫室效應,地表的平均溫度僅有約-19°C,不利於人類和生物生存。

自從工業革命以來,人類的工業活動大量使用化石燃料,製造大量的溫室氣體,使得大氣中的溫室氣體濃度持續上升,加劇溫室效應,並造成氣候變遷。從1780至2024年,人類已經讓大氣中的二氧化碳濃度從280 ppm增加到約430 ppm。而從1850年至2024年,全球地表均溫已經上升1.55°C,是地球有紀錄以來,地表均溫上升速度最快的時候。

溫室氣體(Greenhouse Gases, GHGs)

地球大氣層中天然的溫室氣體僅占0.04%,主要有二氧化碳(CO2)、氧化亞氮(N2O)、甲烷(CH4)、臭氧(O3)等。雖然在大氣中占比不高,但是對地球的氣候調節產生關鍵性的影響。人類活動會增加地球的溫室氣體濃度,也會製造自然界不存在的高GWP氣體,例如:氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)等。

全球暖化潛勢(Global Warming Potential, GWP)

不同的溫室氣體造成的暖化程度不同。GWP是用來衡量溫室氣體增強溫室效應的程度,以二氧化碳當量(CO₂-e)為單位,代表某種溫室氣體與相同質量的二氧化碳相比,在特定時間內(通常定為100年)吸收紅外線輻射熱的程度。以下是7種主要影響氣候變遷的溫室氣體,其人為額外排放量可造成氣候變遷,其GWP依照IPCC第六次評估報告(AR6)設定:

- 二氧化碳(CO2):二氧化碳的GWP設定為1,是人類活動主要排放的溫室氣體,來自於化石燃料的燃燒(煤炭、石油、天然氣等)、土地利用改變、森林砍伐等。

- 甲烷(CH4):甲烷的GWP約為27.9,主要來自農業耕作、畜牧業、垃圾掩埋場、天然氣的開採等。

- 氧化亞氮(N2O):氧化亞氮的GWP約為273,主要來自農業肥料、畜牧業、工業活動(尼龍生產)等。

- 氫氟碳化物(HFCs):氫氟碳化物包含18種HFCs及其混合物等種類,是高GWP的人工化合物,例如:HFC-23的GWP14,600。氫氟碳化物主要應用於冷媒、電子清洗劑、消防器材、材料發泡劑等。

- 全氟碳化物(PFCs):全氟碳化物是高GWP的人工化合物,例如:六氟乙烷(PFC-116)的GWP為12,400。全氟碳化物主要應用於半導體製程、滅火器等。

- 六氟化硫(SF6):六氟化硫是人工合成的氣體,GWP為24,300。六氟化硫主要應用於半導體工業、光電產業的輸配電設備的絕緣氣體,以及冷凍工業的冷凍劑。

- 三氟化氮(NF3):三氟化氮是人工合成的氣體,GWP為17,400。三氟化氮主要應用於半導體工業與光電產業製程中的蝕刻劑。

- 想要了解更多氣候變遷成因的知識,歡迎蒞臨「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台」

https://www.cca.gov.tw/links/climate-change-websites/2123.html

人為碳排放活動

「碳排放」指的是「人為額外的溫室氣體排放」(extra anthropogenic greenhouse gas emissions),通常以二氧化碳當量(CO₂-e)表示。人類的碳排放活動類型可分為5大類:

- 「能源生產與消耗」:能源分為初級能源與次級能源。「初級能源」指天然形成的能源,例如:風力、水力、化石燃料(生煤、石油和天然氣)等。初級能源經過加工轉換形成「次級能源」,例如:熱能、電力、汽油、柴油等,並應用在交通運輸、工業活動等各種用途。全球透過燃燒化石燃料發電或供熱等各種用途,約占全球總溫室氣體排放量75%。

- 「工業製程及產品使用」:工業活動所產生的碳排放,主要來自於化石燃料產生的能源與電力,或是製程中使用高GWP的人造化學物質。

- 「農業活動」:在農業種植作物的過程中,耕種、翻土、使用肥料等過程,會讓土壤的有機質分解,產生甲烷和氧化亞氮。畜牧業則因圈養的反芻動物(例如牛、羊)之消化過程的排氣,與糞尿之後的反應皆會釋放甲烷。

- 「森林砍伐與土地利用變化」:將森林開發為各種用地的過程中會釋放溫室氣體,因為砍伐樹林會將儲存在樹木中的碳,以二氧化碳的形式釋放到大氣,而土地開發時則會釋放土壤中的甲烷等溫室氣體。

- 「廢棄物處理」:廢棄物處理過程也會造成溫室氣體排放。例如垃圾掩埋場中的有機物分解會產生甲烷,廢水的處理過程會產生氧化亞氮。

節能與減碳

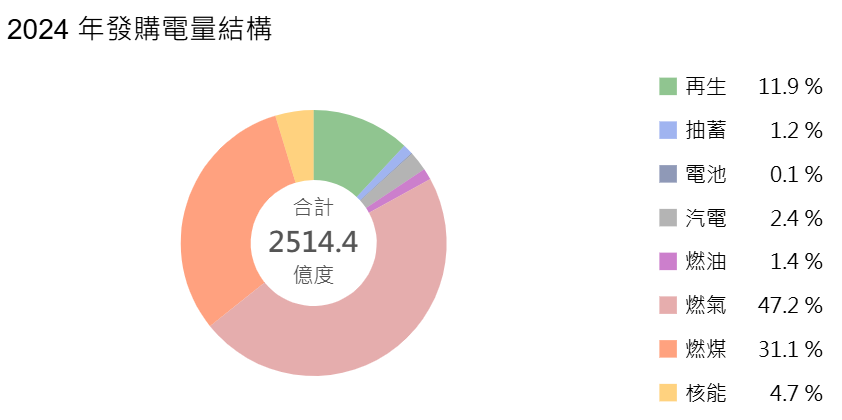

「節能」為何能夠「減碳」?我們生活中的食衣住行育樂,各種行為幾乎都要依賴能源。我國2023年國家溫室氣體排放清冊之能源部門的排放量占全國總排放量的90.71%。我們日常使用的用電中,2024年電力排碳係數則為0.474公斤CO2e/度,即使用每度電相當於排放474公克二氧化碳。所以在臺灣,能源燃料燃燒是碳排放最大的來源,且減少用電與減碳息息相關。

我國的發電方式以火力發電為主,比例約為八成,並以燃燒天然氣的發電占比最高,2024年占比為47.2%(圖二)。以產生單位電能的角度而言,燃氣發電的碳排放量相較燃煤發電低,但是兩者都是化石燃料,燃燒後皆會產生二氧化碳和其他溫室氣體。因此,減少發電的碳排放量,需要透過汰換低效率火力機組、非生產性部門提升能效及能源結構調整等政策。

https://www.cca.gov.tw/links/climate-change-websites/2123.html

極端天氣事件

近年來許多地區的高溫屢破記錄,各大洲天氣異常的新聞頻傳,為什麼呢?隨著全球溫室氣體濃度增加,暖化加劇,讓大氣系統變得更加活躍和不穩定,導致極端天氣事件的強度與頻率增加,例如更強的颱風、更頻繁的超強熱浪和寒流、更極端的降雨情況等。

極端天氣事件(extremely weather)是指超過正常氣候模式下的異常天氣現象,違反了當地的經驗法則。因此當極端天氣事件發生或頻率增加時,帶來的災害可能超出人類既有的應變方式,造成嚴重的損害。

全球暖化持續加劇,世界各地極端天氣事件可能將由異常逐漸成為常態,長期將改變當地的氣候型態,影響人類既有的經濟與社會活動。因此,面對不一樣的未來,我們需要採取調適行動,以提昇自己與社會的韌性,降低風險。

氣候變遷對自然環境的影響

氣候變遷是全球生物多樣性喪失的主要因素之一,極端天氣事件加劇也會直接破壞生態系,例如頻率上升的森林大火。隨著氣溫上升和天氣模式的改變,許多自然棲息地變得不適合一些生物的生存,迫使它們改變生存模式或分布範圍。但是,有些物種無法適應快速變化的氣候,滅絕的風險因而增加,尤其是那些對溫度變化高度敏感的物種,例如兩棲類和珊瑚礁。物種組成的變化會改變生態系統的結構和功能,進而影響整體生態系統的穩定性。

氣候變遷對產業與整體經濟的影響

氣候變遷會直接或間接影響經濟。最直接衝擊的產業包括依賴自然資源的農業、漁業和觀光等行業,例如:海水升溫使得漁場改變而衝擊漁獲量,珊瑚白化也會降低觀光人潮。極端天氣事件會造成交通道路、電網等基礎建設受損,衍生經濟損失。氣候變遷對全球或國家、城市而言,皆為龐大的經濟風險來源,淨零排放的目標也同時強化企業的減碳需求,連帶影響金融機構對於氣候變遷減緩與調適的投融資,引導未來的經濟朝向降低碳排放與強化韌性的角度發展,讓就業市場重新盤整。

氣候變遷對個人與社會的影響

「高溫」是氣候變遷影響個人生活最直接的途徑,高溫會增加熱傷害、蚊蟲傳播疾病等健康風險。有些生理上對溫度較為敏感的群體,更容易在熱浪來襲時受到熱傷害,例如老人、幼童、孕婦、身心障礙者。此外,人們的日常飲食也會受到影響,因為氣候變遷可能影響農作物的產量和品質,進而衝擊糧食價格與取得途徑。

不同的群體在社會中受到氣候變遷影響的程度不同,引發了「氣候正義」的反思。以高溫為例,在都市中沒有冷氣或無法負擔電費者(例如窮人與無家者),會面臨更高的健康風險。戶外工作者(例如建築工人、路邊攤販),會因為高溫衝擊安全與生計,卻難以尋求救濟。從全球尺度來看,碳排放大國追求經濟發展,氣候災害卻多由低碳排放的開發中國家承擔。從世代正義的角度而言,當代人類享受化石燃料帶來的經濟發展,但遺留給後代子孫一個暖化的世界。

- 想要了解更多氣候變遷的影響,歡迎查詢「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平臺(TCCIP)」

https://www.cca.gov.tw/links/climate-change-websites/2123.html

1.5°C臨界點與巴黎目標

2015年,全球195個國家通過「巴黎協定」氣候目標,同意「將全球平均溫度上升幅度控制在工業化前的2°C內,並努力控制在1.5°C內」。

依據2018年IPCC《全球暖化1.5°C》特別報告指出,升溫1.5°C是地球環境惡化的「臨界點」,一旦超過這個臨界點,地球自然系統將面臨不可逆轉的局面,例如:兩極冰蓋消融、珊瑚礁白化、永凍層融化、海平面上升、溫鹽環流不穩定等,各種自然系統崩潰可能引發毀滅性的骨牌效應,對生態系統和人類社會造成極大的危害。1.5°C臨界點是全球科學家、政策制定者和社會認為必須控制的升溫上限,以避免發生不可逆轉的結果。

全球沸騰時代

全球碳排放仍居高不下,暖化仍然持續加劇。2019年,科學家及許多國家和城市宣佈進入「氣候緊急狀態」(Climate Emergency),強調氣候變遷問題的急迫性,且需要立即行動。隨著全球升溫突破1.5°C門檻,極端高溫事件快速增加,2023年,聯合國秘書長古特拉斯以「全球沸騰時代(the era of global boiling)」和「氣候崩潰(Climate Breakdown)」描述氣候變遷已超出可逆轉的範圍,形成不可預測的系統性風險。

2050淨零排放目標

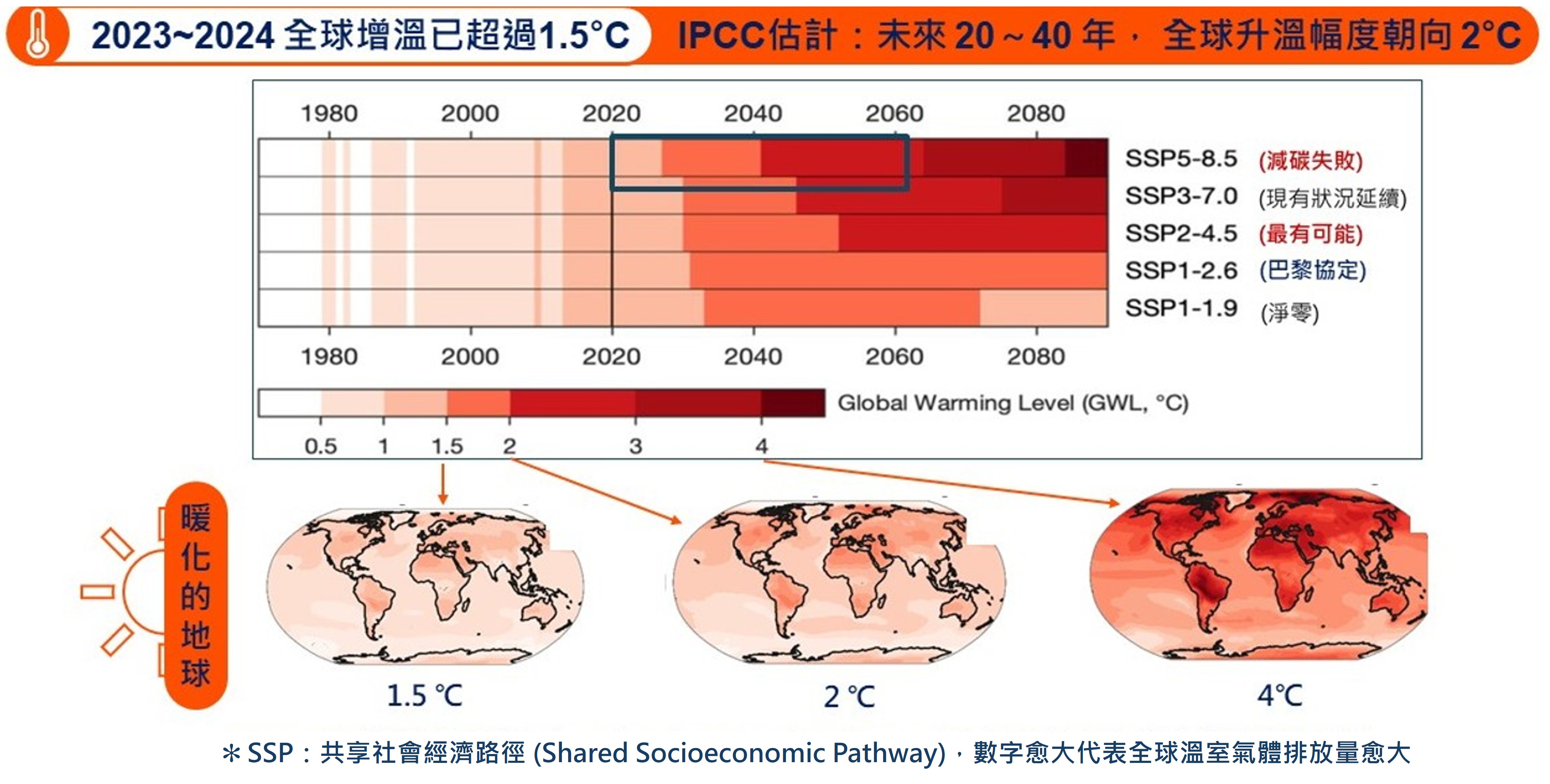

2021年,聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)的第六次評估報告(AR6)指出,如果全球不採取積極行動減少溫室氣體排放,到21世紀末全球平均溫度可能會上升1.5°C至2°C甚至更高。若要實現將升溫不超過1.5°C的目標,和2010年相較,全球必須在2030年減碳至少43%,進而在2050年前達成淨零排放(圖三)。這表示人類需要在未來幾十年內大幅減少溫室氣體排放量,並通過自然和科技碳匯移除剩餘排放,達到人類淨排放量為零的碳平衡狀態。

「2050淨零排放」是減緩氣候變遷的關鍵目標,不僅是一個科學共識,也是各國政府和社會必須共同努力的目標。

- 想要了解更多氣候變遷的影響,歡迎查詢「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平臺(TCCIP)」

https://www.cca.gov.tw/links/climate-change-websites/2123.html

氣候變遷減緩(mitigation)

「減緩」是指以人為干預的方式降低大氣中的溫室氣體濃度,以減緩氣候變遷的速度或規模。減緩有兩種概念:一是「碳減量」,指減少人為額外排放溫室氣體到大氣,例如:以風電取代化石燃料發電、保護森林以避免毀林發生。二是「碳移除」,指將大氣中的溫室氣體移除,透過自然碳匯或科技碳匯的手段,將大氣中的溫室氣體吸存再利用,或封存在地表。為了減緩氣候變遷,聯合國制訂2050淨零排放目標,期望控制全球升溫在1.5°C或2°C內。

氣候變遷調適(adaptation)

「調適」是指對於氣候變遷已經發生或未來可能發生的影響,採取策略來降低衝擊與損害,或增加利益的過程。過去人們面對天災的作法是「鑑往知來」,以過去的災害經驗做出未來的防災策略。但是面對氣候變遷則是「防範未然」,不能僅參照過去的經驗法則,而需基於未來的氣候情境預測,做好準備以面對未知的衝擊。例如:做好熱傷害預防措施以應對從未遭遇的高溫、改良或改種農作物以適應新的氣候條件。

減緩與調適同樣重要

人類需要同時進行減緩和調適以因應氣候變遷。減緩行動是為氣候變遷「踩剎車」,延緩氣候變遷的影響。但是即使人類此刻立即停止所有溫室氣體排放,氣候變遷的現象仍將持續數十年甚至更久。因此,準備與應對必然日趨嚴重的氣候變遷與衍生災害的調適行動也不可少。

- 想要了解減緩與調適的知識,歡迎查詢「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平臺(TCCIP)」

https://www.cca.gov.tw/links/climate-change-websites/2123.html

淨零排放與碳中和

國際社會對氣候變遷越來越重視,2024年全球已有約150個國家或地區已承諾在2050年前達成淨零排放目標。

「碳中和」與「淨零排放」的原理類似,但仍不相同。傳統上「碳中和」指的是國家、城市、企業、組織或產品的碳排放量經由各種減碳措施降低後,殘餘排放量透過碳信用額度(carbon credit,《氣候變遷因應法》下稱作「減量額度」、坊間則稱為「碳權」)抵換(offset),以達到帳面上的零排放。「淨零排放」的原理與碳中和類似,但必須是以真正能夠將碳自大氣中移除的方式,將殘餘排放量扣除。值得特別說明的是,在國際標準組織(ISO)於2023年11月公布的碳中和標準ISO 14068-1中,不適用於國家與城市等具有管轄權的主體,也就是說國家或城市不能以ISO標準進行碳中和宣告。

現在是碳定價時代

在缺乏管制的情況下,以前排放二氧化碳不用考慮金錢成本。以經濟學角度而言,必須要讓碳排放者付費,才能夠促使其降低排放。碳定價(carbon pricing)即是一種將碳排放造成的環境成本內部化的方法,透過排碳付費的概念,形成減碳的誘因與壓力,促使企業和個人減碳,幫助減緩氣候變遷。

目前國際與臺灣的碳定價工具可分為強制性機制及自願性機制二種。強制性機制包含總量管制排放交易(Emission Trading System, ETS)及碳費/稅(Carbon Fee/ Tax);自願性機制則包含碳信用抵換(Carbon Credit/ Offset)及內部碳定價(Internal Carbon Pricing)。其定義如下:

1. 強制性機制

(1) 總量管制排放交易制度:政府設定總體碳排放量的上限,依此分配排放量的額度(allowance)給受管制對象(企業或廠區)。受管制對象排放未超過上限時,可將剩餘的額度交易給排放超過上限者,這也稱為「強制性碳交易市場」,交易的是「碳排放配額」,在《氣候變遷因應法》下稱作「排放額度」。

(2) 碳費/碳稅:

·碳稅:由財政單位對各類活動產生的碳排放對象徵收稅金,採統收統支。

·碳費:由政府向受管制對象就其溫室氣體排放量徵收費用,用於減少排放量等措施。在臺灣由環境部依據《氣候變遷因應法》向徵收對象徵收,納入溫室氣體管理基金,並專款專用於執行溫室氣體減量及氣候變遷調適等用途。

2. 自願性機制

(1) 碳信用抵換機制:執行減量專案的單位,經國際、國家或民間機構建立的自願減量機制核發碳信用額度,該額度可透過市場交易,讓需求者購入來抵銷碳排放量。在臺灣由環境部依據《氣候變遷因應法》提供非受到管制的事業或各級政府申請「自願減量專案」,核發「減量額度」並交易給其他受到管制的對象使用,這也稱為「自願性碳交易市場」,交易的是「減量額度」。

(2) 內部碳定價:企業透過自行設定碳價格,將碳價納入運營、投資和財務決策中,模擬外部碳定價的影響。

我國2050淨零排放

因應氣候變遷推動淨零轉型的國際趨勢,我國於2022年3月發布「2050淨零排放政策路徑」,以「能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型」四大轉型策略,及「科技研發、氣候法制」兩大治理基礎,輔以「十二項關鍵戰略」支持轉型政策。

2023年,我國修正發布「氣候變遷因應法」,將2050淨零排放目標入法,同時推動徵收碳費制度。臺灣目前採用「碳費先行,專款專用」制度,針對碳排放量較高的企業,依照排放量收取碳費,碳費專門用於執行溫室氣體減量及氣候變遷調適之用。未來將參考國際經驗,逐步發展總量管制排放交易制度。

https://www.cca.gov.tw/links/climate-change-websites/2123.html

氣候變遷因應法

我國現在與氣候變遷相關的法律為《氣候變遷因應法》(簡稱「氣候法」)。這部法律的制定經歷了從《溫室氣體減量及管理法》(簡稱「溫管法」)到氣候法的演進過程。溫管法於2015年6月通過,當時的立法目的是降低並管理溫室氣體排放,確保國家永續發展。

然而,隨著氣候變遷問題日益嚴重,國際更加積極應對的趨勢,氣候變遷的因應策略需兼顧減緩與調適,且需更加明確的政策管理框架。於是,氣候法於2023年通過,取代了溫管法。氣候法不僅納入2050淨零排放目標,還加入了氣候變遷調適措施,並納入世代正義、公正轉型等面向,以更全面地應對氣候變遷挑戰。

氣候法強調整合國家、地方和社會各界力量,同時推動減緩與調適。該法包括了對溫室氣體排放的管理和控制、提升社會和經濟體系應對氣候變遷影響的調適能力,還強調了國際合作與技術創新。

淨零轉型十二項關鍵戰略

我國於2022年正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」,提供2050年淨零之軌跡與行動路徑,以促進關鍵領域之技術、研究與創新,引導產業綠色轉型,帶動新一波經濟成長,並期盼在不同關鍵里程碑下,促進綠色融資與增加投資,確保公平與銜接過渡時期。

我國2050淨零排放路徑以「十二項關鍵戰略」,支持四大轉型政策,幫助落實淨零轉型目標。十二項關鍵戰略分別為「風電/光電、氫能、前瞻能源、電力系統及儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融及公正轉型」,希望我國2030年溫室氣體淨排放量能夠較基準年2005年減量24±1%外,更可創造龐大的商機。

2024 年 12 月 30 日提出第三期溫室氣體階段管制目標草案,將我國 2030 年溫室氣體淨排放量減量目標,從原 2022年發布的國家自定貢獻「較基準年(2005 年)減量 24±1%」提升為「較基準年(2005 年)減量 28±2%」,並經行政院於2025年5月6日核定。

2025 年 1 月 23 日國家氣候變遷對策委員會第 3 次會議提出臺灣 2032 年和 2035 年減碳新目標,分別較基準年 2005年減量 32±2%及 38±2% 並啟動社會對話溝通;國家發展委員會同步提出「臺灣總體減碳行動計畫」,其內容除各部會由下而上自主優化提出80 項減碳行動計畫、行政院國家永續發展委員會氣候變遷與淨零轉型專案小組(下稱永續會淨零小組)由上而下制定 20 項減碳旗艦行動計畫外,並特別提出六大制度創新,包含科技創新、金融支持、碳排有價、法規調適、綠領人才及社區驅動等六大支柱,透過政府帶頭、公私協力之作法,搭配永續會淨零小組及永續長聯盟機制,以利綠色成長與 2050 淨零轉型願景目標的達成。

- 想要了解更多我國氣候變遷因應政策,歡迎查詢「國家氣候變遷對策委員會」「環境部氣候變遷署」、「氣候公民對話平臺」及「氣候資訊公開平臺」

https://www.cca.gov.tw/links/climate-change-websites/2123.html

氣候變遷對臺灣氣候的影響

《國家氣候變遷科學報告2024》指出,臺灣地區過去百年間(1900-2022年)全年平均氣溫上升1.5℃,夏季與冬季的增溫趨勢皆是如此,並且夏季期間變長,冬季期間縮短。氣候變遷已導致臺灣的極端高溫日數增加,乾旱與極端降雨發生頻率增加,颱風強度增強,海水溫度上升,連帶引起海平面上升,對臺灣社會與經濟造成影響。

氣候變遷對臺灣社會的影響

台灣地狹人稠,暖化使得都市熱島效應加劇,讓臺北盆地比臺灣南部熱得更多。暖化可能影響臺灣人的健康,根據衛福部「即時疫情監視及預警系統」通報的急診就醫資料,2024年7月的前半月因熱傷害就診累計達470人次,約為前一年同期的1.6倍。

氣候變遷對臺灣經濟的影響

臺灣的農業已經受到氣候變遷的影響,高溫與降水不穩定影響作物的生長,例如荔枝缺乏冬天低溫的刺激,使開花率下降而減少產量。畜牧業與漁業也因高溫與季節氣候改變受影響。未來,水稻在世紀中及世紀末產量改變率整體趨勢下降,平均分別減少13%及18%。玉米產量改變率分別減少10%及17%。臺灣近15年農業災損金額平均約120億元,高峰值越來越高。農業因應氣候變遷,除了農業技術改良,農業保險也正在推動。

全球減碳趨勢也造成產業與經濟壓力,許多國家政府的減碳法規愈加嚴格、跨國企業持續要求揭露碳排放量、推行碳定價措施,促使產業必須在短時間內大幅降低碳排放。對於臺灣這樣的出口導向型經濟體來說,很可能會增加生產與管理成本,尤其是那些依賴化石燃料的行業,如鋼鐵和水泥業。為了符合國際趨勢,臺灣的產業必須正視供應鏈脫碳與碳關稅帶來的挑戰。愈來愈多國際品牌要求供應商追蹤並減少其生產過程中的碳排放。若臺灣供應鏈未能達到這些標準,將影響經濟發展。此外,歐盟已實施碳關稅,對進口的高碳排產品徵收額外費用。未來可能會有更多國家跟進,這將直接增加臺灣出口產品的成本,削弱其價格競爭力。

我國需要產業轉型,推動低碳技術,提昇再生能源比例。此外,國際減碳趨勢可能引起綠色通膨的問題,隨著碳排放成本上升和更嚴格的法規,企業可能將增加的成本轉嫁給消費者,導致商品和服務價格上升。這種情況下,基本生活必需品如食品和能源的價格上漲,可能對家庭預算造成壓力,特別是低收入家庭會受到更大影響。

- 想要了解更多氣候變遷對臺灣的影響,歡迎查詢「氣候變遷科學報告」、「環境教育探索館-氣候變遷下的臺灣」

https://www.cca.gov.tw/links/climate-change-websites/2123.html

生活中能做什麼減緩行動?

你我的食衣住行育樂各種行為都需要依賴能源,工業、服務業、農業無不產生大量的溫室氣體排放。從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節力行「綠生活」。生活一小步,減碳一大步,以下建議生活中的減碳行動:

- 食在地吃當季,多吃蔬菜

- 使用節能家電,落實生活節約用電

- 多利用大眾運輸通勤

- 重複利用,減少垃圾量

生活中能做什麼調適行動?

氣候變遷影響我們生活面向不同,有的人面臨長時間曝曬在戶外的問題,而身處的產業面臨氣候變遷的挑戰也不同。以下建議個人生活中的調適行動:

- 提升健康管理:在極端天氣條件下,如高溫或寒冷天氣,注意健康保護。高溫期間,保持充足水分,避免中暑;寒冷時,穿著適當的保暖衣物,防止凍傷和其他健康問題。

- 關心天氣與環境變化:極端天氣加劇,天氣可能變化劇烈,因此關心日常天氣與環境變化是居安思危的做法。

- 關心地方氣候變遷調適政策:每個地區面臨的氣候變遷挑戰不同,關心政府的作法能夠更幫助自己了解生活地區的氣候變遷調適議題。

氣候變遷公開資訊與公民參與管道

除了生活中落實氣候行動之外,個人參與公共事務也是重要的氣候行動。現在政府、民間團體、企業等許多單位提供了多元的氣候變遷資訊,從接收新知到公民行動,都是形塑低碳社會的重要一環。

例如,環境部氣候變遷署為讓民眾了解更多政府的氣候變遷政策及社會溝通,建置「氣候資訊公開平臺」,提供中央部會及地方政府辦理氣候變遷相關公聽會、座談會等會議資訊,讓民眾得以參與、溝通及瞭解政府相關氣候變遷政策。

以下建議生活中可以落實的氣候公民行動:

- 學習與分享氣候變遷新知

- 與身邊的人分享與討論氣候變遷與氣候行動

- 關心氣候變遷時勢與政策

- 參與氣候變遷公共議題的討論

- 想要了解更多日常的減緩與調適行動方法,歡迎查詢「淨零綠生活網站」

- 想要了解更多政府的氣候變遷政策,歡迎查詢「氣候資訊公開平臺」

- 想要參與更多氣候變遷公共議題,歡迎查詢「環境部氣候變遷署」、「氣候公民對話平臺」

https://www.cca.gov.tw/links/climate-change-websites/2123.html